संगम साहित्य शिलप्पदिहारम् और देवी दुर्गा की प्रतिमा!!!

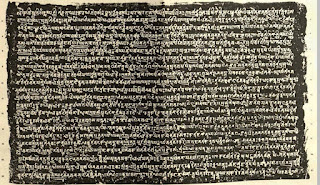

संगम साहित्य शिलप्पदिहारम् में देवी दुर्गा को कोर्रवै कहा गया है। जिनका वर्णन करते हुए कुछ विशेषताएं बतलाई गई है - "पाय्कलैप पावै अणि कोण्डुनिन्र् इव् आय्तोडि नल्लाळ् तवमन्नै कोल्लो?" - शिलप्पदिहारम् , मदुरैक् काण्डम्, १२/८/६ अर्थ - तेज दौड़नेवाले हिरण पर आरूढ़ दुर्गा देवी का सा सज्जा लिए जो खड़ी है उस श्रेष्ठ कंकणधारिणी भाग्यवती का तप ही कैसा तप है? "आनैत्तोल् पोर्त्तुप् पुलियिन् उरि उडुत्तुक् कानत्त अरुमै करुन्दलै मेल् निन्रायाल्वानोर् वणङ्ग मरैमेल् मरैयाहि ञानक् कोळुन्दाय् नडुक्कु इन्रिये निर्पाय्" - शिलप्पदिहारम्, मदुरैक् काण्डम्, १२/८/७ अर्थ - व्योमवासी तुम्हारी वंदना करते हैं। तुम वेदों के ऊपर का वेद, ज्ञान का पल्लव बनी अचल रहने वाली हो। (फिर क्या माया है कि) तुम गज चर्म ओढ़े बाघंबर पहने वन्य महिष के सिर पर खड़ी रहीं। यह विशेषता दक्षिण भारत की महिषासुरमर्दिनी (दुर्गा) देवी की प्रतिमाओं में देखी जा सकती है, इनमें से कुछ उदाहरण के तौर पर निम्न हैं - - Silpa Sahasradala :Directory of unique, Rare and Uncommon Brahmanical Sculptures, Vol...

.jpg)